第5回「映画スターに見る戦後日本映画黄金時代」

前回の“店主のくりごと”へ

お久しぶりです。 今回は“映画スター”の話などをしてみようと思うのであります。

“映画スター”この言葉も最早レトロなになっちまいましたなぁ。 今や映画スターなる存在は有りませんから若い人なんぞが聞くってえと、なんか古い映画雑誌のタイトルみたいに思うかもしれませんな。 しかしわれわれの時代のモンにとっちゃたまらない響きがあるんですな。アイドルなんて云っちゃいけません!そんなガキを相手にしちゃいけないのです。それでは本題に入ります。

昭和20年代後半から“日本の娯楽”の中心は、ラジオから映画へと移り、昭和30年代に戦後日本映画の黄金時代が到来しました。 そして昭和40年代後半にその娯楽の王座をテレビに奪われるまでの約15年間が熱き戦後日本映画の黄金時代であり、映画スターの時代でもあったのであります。 何回も云いますが断じてアイドルではありません!

この時代の映画スターと云うものは今のテレビアイドルとはまるで存在感が違うのでありまして、正に手の届かない雲上の人であり、その名前だけで客が呼べる存在だったのであります。

そして各映画会社にはその会社を代表する大スターがおりまして、そのスターの存在がそれぞれの映画会社のカラーを創り、その会社の栄枯盛衰にまで影響を及ぼしたのであります。 云ってみれば「スターの変遷」がそのまま日本の映画史となっているのでありますからその存在たるやもう凄いものであります。

そこで、今回は映画会社別にそれぞれの会社を背負って立ったスターに焦点を絞って戦後日本映画の栄枯盛衰の変遷をまったくわたくしの私観で見てみようと云うものであります。

まあ映画ファンならどなたでも知っている話ばかりで退屈かもしれませんがよろしかったらお付き合いのほどを。

ところで戦後の日本の映画会社と云えば松竹、大映、東宝、新東宝、東映、日活の6社でありますが、なぜか松竹と新東宝には今回の話に登場するスターがおりませんな。

この辺が私観と云えば私観なのでありましょうか、ご不満の方もあろうかと思いますがその辺についてはおいおいお話したいと思うのであります。

東映チャンバラ映画黄金時代へ

1.“錦ちゃん、千代ちゃんブーム”到来

昭和20年代の終わり頃から映画が東映のお子様時代劇の爆発的人気によって子供のもの、にもなってきましたな。 それまで映画はどちらかと云えば大人のもので、子供の娯楽は漫画やラジオが中心で特にNHKのラジオ・ドラマ「新諸国物語」が子供達にとって漫画本と対になった最大の楽しみでありました。 そしてこのNHKのラジオ・ドラマ新諸国物語「笛吹童子」「紅孔雀 」 等が映画化されるに至り、映画が子供のエンターテイメントの中に進入してきたのであります。 まあ、この辺りから戦後日本映画の黄金時代が始まったと見ていいのではないでしょうかね。 とにかく今のテレビ番組と同様にプログラム・ピクチャーと呼ばれる二本立ての新作映画が週単位で次々と封切られる量産の時代がやって来たのですからそりゃあ大変であります。 等が映画化されるに至り、映画が子供のエンターテイメントの中に進入してきたのであります。 まあ、この辺りから戦後日本映画の黄金時代が始まったと見ていいのではないでしょうかね。 とにかく今のテレビ番組と同様にプログラム・ピクチャーと呼ばれる二本立ての新作映画が週単位で次々と封切られる量産の時代がやって来たのですからそりゃあ大変であります。

こうした状況を生み出したのが当時東映の専務であり辣腕プロデューサーでもあった“映画の父”マキノ省三の次男マキノ光男であります。

戦後はGHQのお達しにより時代劇を作る事が出来なかったのですが、その開放により光男は「待ってました!」とばかり、父省三がアラカン、バンツマ、大河内と云う時代劇の大スターを創り上げたように何が何でも新しい時代劇のスターを創り上げようとシャカリキになって育てたのが歌舞伎界の名門中村屋の御曹司であった中村錦之助や日本舞踊の東千代之介であり、更に歌舞伎界から大川橋蔵、伏見扇太郎

等を発掘してきたのであります。 こうしてお子様向け時代劇を量産する事により戦後の映画スター“錦ちゃん、千代ちゃん”の時代が到来しました。 なんと云っても東映にはその頃、時代劇の大御所

片岡千恵蔵、市川右太衛門の二枚看板がおり、それを取り巻くように凄い脇役がズラリ揃っているたのですから時代劇なら向うところ敵なしであります。

前回の“店主のくりごと”でお話した通り、経理に強い大川博社長と名プロデューサー

マキノ光男が一体となって“時代劇は東映”のコピーの元に、新興映画会社東映は一気に業界一の映画会社となっていったのであります。

ここで人気ラジオ番組「新諸国物語」から生まれた映画とそこから派生した作品、そして二本立て番組併映用に作られた主な連続冒険時代劇作品をあげて見ましょう。(年号は第1作目の始まった年です。)

昭和29年(‘54)

●新諸国物語・笛吹童子・三部作(中村錦之介、東千代之介が兄弟役で主人公)

●霧の小次郎・三部作(笛吹童子の脇役を主人公にした作品 大友柳太朗)

●三日月童子・三部作(霧の小次郎の副主人公を主人公にした作品 東千代之介)

●蛇姫様 ・三部作(東千代之介、高千穂ひづる)

●竜虎八天狗・四部作(東千代之介、千原しのぶ)

●里見八犬伝・五部作(中村錦之助、東千代之介)

昭和30年(‘55)

●新諸国物語・紅孔雀・五部作(錦之助、千代之介)

●百面童子・四部作(東千代之介、伏見扇太郎)

●天兵童子・三部作(伏見扇太郎、星美智子)

●まぼろし小僧の冒険・三部作(伏見扇太郎、千原しのぶ)

●弓張月・三部作(東千代之介、長谷川裕見子)

●獅子丸一平・四部作(中村錦之助、千原しのぶ)

昭和31年(‘56)

●異国物語・ヒマラヤの魔王・三部作(中村錦之助、東千代之介)

●風雲黒潮丸・三部作(伏見扇太郎、丘さとみ)

●新諸国物語・七つの誓い・三部作(中村錦之助、東千代之介)

まあこんなところでしょうか。現在のコミックの週単位連続テレビドラマ化又はアニメ化のようなものですな。 ちなみに中村錦之助と東千代之介のデビュー当時の出演本数を見てみましょう。 (カッコ内は主演作品で「笛吹童子」等のシリーズ物や準主演作品は入っておりません。)

| 年号 |

昭和29年(‘54) |

昭和30年(‘55) |

昭和31年(‘56) |

昭和32年(‘57) |

昭和33年(‘58) |

| 中村錦之助 |

18本(3本) |

13本(8本) |

15本(7本) |

12本(6本) |

12本(8本) |

| 東千代之介 |

25本(13本) |

21本(10本) |

15本(6本) |

16本(9本) |

9本(5本) |

しかし、何とも凄まじい出演本数ですな。 こうしてそれまでは大人のものとされていた映画から、子供達によって熱狂的に指示される映画スターが続々と誕生していったのであります。

日活アクション映画の黄金時代

2.“太陽の男”タフガイ裕次郎登場!

子供向け時代劇中心の東映映画の黄金時代も昭和30年代の後半に入るとその勢いに翳りが見えてきました。それはあまりにもワンパターンな内容とリアリティーのないお子様時代劇に観客はさすがに食傷気味となってきたのでありましょう。 国民白書に云う「もはや戦後ではない」と高度成長の波が立ち始めた昭和31年(‘56)、新時代の幕開けにふさわしいスーパースターが躍り出て来ました。 そうです。 石原裕次郎の登場なのであります。

湘南の裕福なお坊ちゃんの無軌道な青春を描いた小説「太陽の季節」が芥川賞を受賞。その原作者の石原慎太郎の弟である裕次郎がこの小説の映画化(日活)に際し、湘南の風俗や言葉づかいそしてヨットの操縦の指導役として起用されたのですが、あまりにもリアリティーのある湘南ボーイ裕次郎を一目見たプロデューサーの水の江滝子がこの映画にチョイ役で彼を強引に出演させたのが戦後最大のスーパースター石原裕次郎誕生のきっかけであります。(この辺の事は“店主のくりごと”第2回をご覧下さい。)

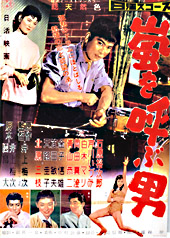

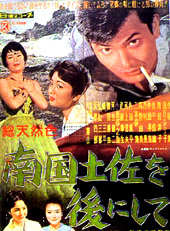

時あたかも映画がワイドスクリーンの時代へと移行しつつあり、そこに登場した裕次郎はその長身をワイドスクリーンに叩きつけるように暴れまくり、それまでにないタイプのアクション俳優として一気にスターの座へと駆け上がるのであります。 こうして生まれたまったく素人の、一映画スター石原裕次郎の登場によって勢いづいた日活はそれまでの文芸路線からアクション映画路線に製作方針を切り替え、裕次郎に続けと次には小林旭のスター化に拍車をかけます。「女を忘れろ」「爆薬に火をつけろ」等のあと昭和34年(‘59)ペギー葉山が歌って大ヒットした「南国土佐を後にして」を挿入歌として作られた同名の作品(共演 浅丘ルリ子)がヒットし小林旭はスターへの第一歩を踏み出します。 こうして生まれたまったく素人の、一映画スター石原裕次郎の登場によって勢いづいた日活はそれまでの文芸路線からアクション映画路線に製作方針を切り替え、裕次郎に続けと次には小林旭のスター化に拍車をかけます。「女を忘れろ」「爆薬に火をつけろ」等のあと昭和34年(‘59)ペギー葉山が歌って大ヒットした「南国土佐を後にして」を挿入歌として作られた同名の作品(共演 浅丘ルリ子)がヒットし小林旭はスターへの第一歩を踏み出します。 同年「南国土佐、、、」の内容を踏襲した作品(地方都市にふらりとやってきた流れ者がその町の悪者をやっつけ去ってゆく)「ギターを持った渡り鳥」が大ヒットし“渡り鳥” “流れ者” “銀座旋風児” “暴れん坊”等々いくつものシリーズを持つ大スターとなります。 同年「南国土佐、、、」の内容を踏襲した作品(地方都市にふらりとやってきた流れ者がその町の悪者をやっつけ去ってゆく)「ギターを持った渡り鳥」が大ヒットし“渡り鳥” “流れ者” “銀座旋風児” “暴れん坊”等々いくつものシリーズを持つ大スターとなります。

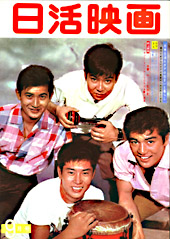

そしてその後 赤木圭一郎、和田浩治を加え日活ダイヤモンド・ラインを確立し、それまでの“時代劇王国”東映を凌駕する“アクション映画王国”新生日活が誕生するのですあります。 【写真左下:日活系映画館で売られていた「日活映画」昭和35年9月号の表紙を飾る“ダイヤモンドライン”】

ところが昭和35年(‘60)石原裕次郎が(タフガイ)スキー場で右脚を複雑骨折して約9ヶ月も入院する事となったこの時期に、小林旭(マイトガイ)に続く日活第三の男としてめきめき売り出してきていた赤木圭一郎(トニー)が撮影所内で運転していたゴーカートを壁にぶつけ事故死するという惨事が起こってしまったのです。これにより日活はダイヤモンド・ライン体制を立て直す為に、バイプレイヤーとして活躍していた宍戸錠(エースのジョー)、二谷英明(ダンプガイ)を主役に起用した作品を打ち出すのですが裕次郎、旭、赤木のパワーには及ばず日活アクション路線に翳りが見えてきます。

翌 昭和36年(‘61)年骨折事故から9ヶ月振りに石原裕次郎は石坂洋次郎の文芸作品「あいつと私」でカムバックしますがそれまでのようなアクション映画王国日活のパワーは無くなり、ダイヤモンド・ラインの崩壊に揺らぐ日活をかろうじて支えたのは吉永小百合と浜田光夫のコンビによる青春路線でありました。

東映チャンバラ映画黄金時代から日活アクション映画黄金時代と続いた日本映画は昭和36年(‘61)にそのピークに達します。日活アクション映画に翳りの見えてきたこの時期、大映の勝新太郎が同じ大映で同時にデビューした市川雷蔵に大きく水を開けられていたのを一気に追い越す勢いで飛び出してきます。

大映二枚看板スター雷蔵・勝新大回転

3.“出遅れ勝新”遂に開花す!

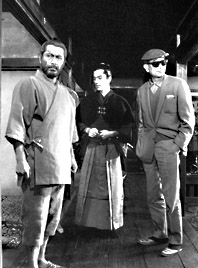

市川雷蔵と勝新太郎、この対照的なキャラクターそしてよきライバルである二人は第二の長谷川一夫となるべく大映の大きな期待を担って昭和29年(‘54年)に「花の白虎隊」で同時共演デビューしたのであります。【写真右:雷蔵(右端)勝新(中央)】

歌舞伎の名門出の市川雷蔵はその品のいい顔立ちとすらりとした和服の似合うスタイルが白塗りの二枚目にぴったりと収まり、次々と長谷川一夫の大作に共演したり、主演級の作品をあてがわれ瞬く間にスター街道を走り始めたのであります。 昭和33年(‘58)には雷蔵の主演シリーズ作品が2本も作られるようになり、長谷川一夫の向こうを張る大映の看板スタートしてぐんぐん頭角をあらわしていくの対して一方の勝新はどちらかと云うと今ひとつ彼の個性に合った作品に恵まれずB級作品に甘んじてなくてはならず、同時にスタートラインに立った雷蔵にかなり水をあけられてしまうのであります。 まあこれは勝新が本来もっているエネルギッシュで天衣無縫な個性は第二の長谷川一夫を目指す白塗りの二枚目では生かせなかったと云うことでしょうな。

そんな辛い時期を送ってきた勝新が本来の個性の萌芽を感じさせたのが森 一生監督の「次郎長富士」(昭和34年)で演じた森の石松ではなかったでしょうか。 単なる白塗りの若衆役でなく、ズタズタに斬られて死んでゆく森の石松と云う汚れ役だったんですな。(東映の中村錦之助がお子様時代劇の二枚目から演技派の俳優として認められたのも「任侠清水港」での、やはり森の石松役だったのではなかったでしょうか。)しかし勝新太郎が本領を発揮するのは翌 昭和35年(‘60年)の前述と同じ森 一生監督作品「不知火検校」においてであります。

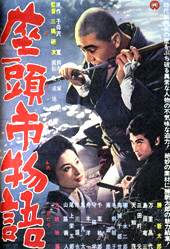

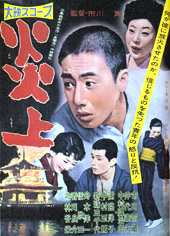

この作品は宇野信夫の戯曲「春の宵宮」を中村勘三郎が歌舞伎で演じていたもので、極悪非道の限りを尽くし検校の位まで上りつめる按摩の話で、実に暗く陰惨な物語であります。 この作品を勝新自らが取り上げ「こんな暗い話では客が入るわけがない」と難色を示す大映にどうしてもやらせてくれと懇願したものだそうです。 ライバル視されている市川雷蔵に大きく水を開けられていた勝新太郎にとっては乾坤一擲の勝負であったのでしょうな。 そしてこの作品に賭ける勝新の熱意により大映は殆んど期待しないモノクロのB級作品として製作したのでありますが、この「不知火検校」は大ヒットには至らなかったものの勝新太郎の新境地を開いた作品として高く評価されたのであります。  そしてこの按摩の役が勝新の生涯のライフワークともなった「座頭市」の原形なのであります。(私なんぞはこの映画が大好きでビデオを買ってもう10回以上観ております。) そして昭和36年「悪名」、37年「座頭市物語」と名作シリーズがスタートし、“臥薪嘗胆” デビューしてから8年目にして遂に勝新太郎が開花したのであります。 そしてこの按摩の役が勝新の生涯のライフワークともなった「座頭市」の原形なのであります。(私なんぞはこの映画が大好きでビデオを買ってもう10回以上観ております。) そして昭和36年「悪名」、37年「座頭市物語」と名作シリーズがスタートし、“臥薪嘗胆” デビューしてから8年目にして遂に勝新太郎が開花したのであります。

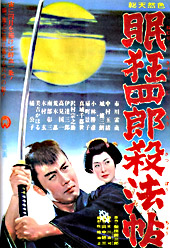

一方、大映からのお仕着せによる白塗りの美剣士ばかりやっていた市川雷蔵も昭和33年市川昆監督による初めての現代劇作品、モノクロ映画「炎上」で頭髪を剃って殆んどメイクをせず、金閣寺の僧侶の役に挑戦し新境地を開拓し始めたのでありますが、大映はあくまでも雷蔵を長谷川一夫を継ぐ二枚目スタートして育てようとし、雷蔵もなかなこれと言った決定打が出せません。 そして昭和37年「炎上」と同じ市川昆監督と組んだ文芸大作「破戒」でその年の日本映画ベ  ストテン第4位(キネマ旬報誌)に選ばれ又、山本薩夫監督による従来の忍者映画とまったく異質でシリアスな作品「忍びの者」の大ヒットによりいよいよ雷蔵も本来のパワーを発揮し始めます。そして、翌38年雷蔵のシリーズで最も多く作られたシリーズの第1作「眠狂四郎殺法帖」がスタートしたのであります。 そして昭和40年以降、市川雷蔵は「若親分」「陸軍中野学校」等の名シリーズを生みます。 ストテン第4位(キネマ旬報誌)に選ばれ又、山本薩夫監督による従来の忍者映画とまったく異質でシリアスな作品「忍びの者」の大ヒットによりいよいよ雷蔵も本来のパワーを発揮し始めます。そして、翌38年雷蔵のシリーズで最も多く作られたシリーズの第1作「眠狂四郎殺法帖」がスタートしたのであります。 そして昭和40年以降、市川雷蔵は「若親分」「陸軍中野学校」等の名シリーズを生みます。

こうして大映の雷蔵・勝新の両輪が大回転し始めた昭和36年(’61)、スター不足に悩む東宝に救世主が現れたのであります。そうです世紀の二枚目上原謙の息子で大学生、スポーツ万能、エレキ・ギターを弾いて♪幸せ だなぁ〜と自作の歌を唄う若大将・加山雄三の登場です。

東宝国際スター・三船と若大将

4.“東宝スター街道”の共通点

東宝のスターと云えばなんと云っても海外での知名度の最も高い国際スター三船敏郎でしょう。 三船は昭和22年(’47)谷口千吉監督の「銀嶺の果て」でデビューしました。戦争から復員してきた三船は東宝のカメラマン志望で入社試験を受けたつもりでいたのですが、ニューフェイス試験のほうに書類が回って新人テストを受けることになってしまったのだそうですな。 このテストのときの彼はあまりにも風体が粗暴に見えたので殆んどの試験官が不合格と採点したのだそうですが山本嘉次郎監督の助監督を務めていた黒澤明が三船の強烈な個性を見て、とにかく採用してくれと山本監督に頼み込んで辛うじて合格になったという逸話が残っております。 こうして東宝の新人俳優となった三船はそれでも「役者なんてやる気はない。制作スタッフになりたい。」と思っていたそうであります。 このテストのときの彼はあまりにも風体が粗暴に見えたので殆んどの試験官が不合格と採点したのだそうですが山本嘉次郎監督の助監督を務めていた黒澤明が三船の強烈な個性を見て、とにかく採用してくれと山本監督に頼み込んで辛うじて合格になったという逸話が残っております。 こうして東宝の新人俳優となった三船はそれでも「役者なんてやる気はない。制作スタッフになりたい。」と思っていたそうであります。

そんな三船が何と出演三作目にして一気にスターとなってしまうのです。 その作品は黒澤明監督が三船の個性を徹底的に引き出して創り上げた「酔いどれ天使」(昭和48年)であります。 この作品は黒澤・三船のコンビを産んだ記念すべき映画であり又、三船敏郎は黒澤作品にはなくてはならない存在となるのであります。

一方、戦前からの天下の二枚目俳優上原 謙の息子であり慶応大学の学生であった加山雄三は東宝からの誘いを受け、 小遣い稼ぎのつもりで映画出演したのがきっかけでデビューしたのですが本人は外国航路の船員になりたかったそうでありますな。 こうして俄か俳優として昭和35年(’60)谷口千吉監督の「男対男」デビューした加山はそのハツラツとした屈託のない学生っぽさを生かした若大将シリーズ(第1作「大学の若大将」昭和36年杉江敏男監督)で一気にスターへと駆け上るのですが、 小遣い稼ぎのつもりで映画出演したのがきっかけでデビューしたのですが本人は外国航路の船員になりたかったそうでありますな。 こうして俄か俳優として昭和35年(’60)谷口千吉監督の「男対男」デビューした加山はそのハツラツとした屈託のない学生っぽさを生かした若大将シリーズ(第1作「大学の若大将」昭和36年杉江敏男監督)で一気にスターへと駆け上るのですが、 その時点でも彼はまだ俳優を一生の仕事とする気は無かったと云っています。この辺は石原裕次郎や三船敏郎とよく似ておりますな。 そんな加山雄三が俳優として目覚め、本格的に役者の道を歩もうと決心したのはデビューしてから5年目、黒澤明監督の「赤ひげ」(昭和40年)に出演してからだと後年本人が語っております。【写真右:「赤ひげ」撮影中の黒澤監督、三船敏郎と】 その時点でも彼はまだ俳優を一生の仕事とする気は無かったと云っています。この辺は石原裕次郎や三船敏郎とよく似ておりますな。 そんな加山雄三が俳優として目覚め、本格的に役者の道を歩もうと決心したのはデビューしてから5年目、黒澤明監督の「赤ひげ」(昭和40年)に出演してからだと後年本人が語っております。【写真右:「赤ひげ」撮影中の黒澤監督、三船敏郎と】

こうしてみると東宝のこの二大スター三船敏郎と加山雄三は共に黒澤明監督によって俳優として大成したのですからやはり黒澤明は大変な監督であります。 また、偶然ではありますが二人のデビュー作が共に谷口千吉監督作品である点も東宝のスター街道を走ってきた二人の共通点としてみると面白いですな。 また、偶然ではありますが二人のデビュー作が共に谷口千吉監督作品である点も東宝のスター街道を走ってきた二人の共通点としてみると面白いですな。

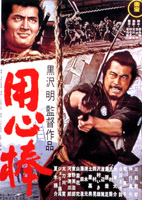

世界のスター三船敏郎が最も脂の乗り切っていた昭和36年(‘61)黒澤明監督とのコンビによる娯楽映画の傑作「用心棒」が封切られました。 そしてこの年は戦後日本映画黄金時代の絶頂期であり転換期でもあります。

●ここで、この年 昭和36年(’61)に封切られた我が愛すべきスターたちの作品を抜粋して眺めてみます。 【末尾に付録として「年度別 8大スター出演リスト」が有ります。コピーでもして眺めながら以下をご覧下さい。】

東映

中村錦之助:「宮本武蔵 第一部」錦之助の成長に合せ一年一作の五年がかり大作スタート。

高倉 健 :「花と嵐とギャング」高倉健・鶴田浩二コンビによるギャング・シリーズスタート。

日活

石原裕次郎:「あいつと私」同年1月より9ヶ月振りの骨折事故復帰第一作封切られる。

小林 旭 :「渡り鳥」「流れ者」「銀座旋風児」「暴れん坊」と4シリーズを抱えマイトガイ旭絶好調。

◎赤木圭一郎の最高傑作であり、最後の作品でもある「紅の拳銃」もこの年封切。

大映

市川雷蔵 :「濡れ髪シリーズ」「好色一代男」「新源氏物語」「大菩薩峠」と大作目白押し。

勝 新太郎 :「悪名」「続・悪名」勝新大スターへの第一歩を踏み出したシリーズのスタート。

東宝

三船敏郎 :「用心棒」黒澤・三船コンビの娯楽映画最高傑作登場。

加山雄三 :「大学の若大将」加山雄三スター街道へのシリーズのスタート。

どうです!凄いでしょう。 この年は強力なシリーズが続々とスタートしております。 東宝の「用心棒」は翌年にはシリーズではありませんが「椿三十郎」へと続きます。こうして勝新太郎、加山雄三が映画スターとしてのスタートを切ったこの時期が戦後日本映画界の全盛期でありましょうな。

◎ここでチョット資料を見てみますと、この当時の全国映画館数は7,000館を超え、封切本数も500本を超え,映画観客数は昭和33年(‘58)の11億2,700万人と云うピーク時に比べれば減少したとはいえ8億6千万人であり、これは国民1人当たり毎月ほぼ1回の割合で映画を見ていた計算になるそうであります。 それに比べると現在の日本全国の映画館数は約2,000館、映画人口は1億人程度で当時の10分の1と云う状態だそうであります。 どうです、戦後日本映黄金時代の凄まじい勢いは。

さて、こうした時期に至ってもまだ開花しない大スターがおりましたな。 そうです、高倉の健さんであります。

東映任侠路線の萌芽

5.“健さん”大スターへ大驀進!

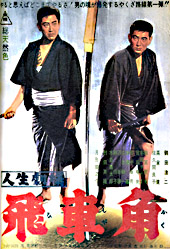

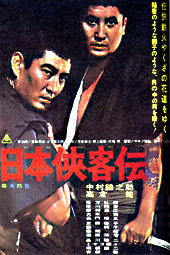

“時代劇は東映” と戦後の映画黄金時代を謳歌した東映が 千恵蔵、右太衛門、錦之助 等々の時代劇スター路線から鶴田浩二、高倉健 等の任侠路線 千恵蔵、右太衛門、錦之助 等々の時代劇スター路線から鶴田浩二、高倉健 等の任侠路線 にシフトを変えたことにより東映は第二の黄金時代を迎えることになります。 お子様時代劇のマンネリに新たな方向性を模索していた東映が掴んだ任侠路線のきっかけとなったのが昭和38年(’63)鶴田浩二と高倉健共演の沢島忠監督による「人生劇場・飛車角」であります。 それまで鶴田・高倉のコンビは現代劇のギャング・シリーズで意気のあったところを見せ、そこそこヒットしていたのですが、この作品のヒットが東映任侠路線の萌芽となる訳です。 しかし、この時点ではまだ高倉健はトップ・スターではありませんな。 翌 昭和39年マキノ雅弘監督による「日本侠客伝」は当初中村錦之助主演で企画されたのだそうですが、錦之助は大作「宮本武蔵」(内田吐夢監督)と「仇討」(今井正監督)と云う二巨匠の作品に入っておりスケジュール的に無理が有り高倉健を主役に錦之助は脇にまわったとのことですが、しかしこの主演交代劇については錦之助が時代劇にこだわり自ら主役を降りたと云う伝説もありますな。 まあ、いずれにしましても、これが健さん開花の瞬間であります! にシフトを変えたことにより東映は第二の黄金時代を迎えることになります。 お子様時代劇のマンネリに新たな方向性を模索していた東映が掴んだ任侠路線のきっかけとなったのが昭和38年(’63)鶴田浩二と高倉健共演の沢島忠監督による「人生劇場・飛車角」であります。 それまで鶴田・高倉のコンビは現代劇のギャング・シリーズで意気のあったところを見せ、そこそこヒットしていたのですが、この作品のヒットが東映任侠路線の萌芽となる訳です。 しかし、この時点ではまだ高倉健はトップ・スターではありませんな。 翌 昭和39年マキノ雅弘監督による「日本侠客伝」は当初中村錦之助主演で企画されたのだそうですが、錦之助は大作「宮本武蔵」(内田吐夢監督)と「仇討」(今井正監督)と云う二巨匠の作品に入っておりスケジュール的に無理が有り高倉健を主役に錦之助は脇にまわったとのことですが、しかしこの主演交代劇については錦之助が時代劇にこだわり自ら主役を降りたと云う伝説もありますな。 まあ、いずれにしましても、これが健さん開花の瞬間であります!

時代劇の東映がその“時代”を江戸時代から大正・昭和初期へと舞台を移して任侠・やくざ映画路線に切り替えた事により、チョンマゲよりザンギリ頭の方が似合う高倉健がいよいよ“俺の番だ”とばかりに躍り出して来るのであります。 それまで東映と云えば時代劇であり殆んど東映京都撮影所の作品が中心でありました。 そんな東映で昭和31年以来、東映東京撮影所にあって殆んど現代劇に出演していてパッとしなかった高倉健がデビュ−8年目にしてようやく陽の目を見る時がやって来たのであります。

こうしてみるとデビューして2作か3作目でスターになってしまう中村錦之助、石原裕次郎、三船敏郎がいるかと思うと、デビューしてから8年目にして開花する勝新太郎、高倉健などもおり、スターへの道のりは様々ですな。 ここに挙げた大スターは皆、生まれながらにしてスターになるべく素質を持っていたのでしょうが、やはりそれぞれの個性に合った役にはまってこそであります。 そして、その個性が監督によって引き出されるか、自分で自らの個性を見極め企画を立てて勝負に出るか、またその個性が時代に要求される運を持っているか等々 スターが生まれるには素質があるって云うだけではないんだなぁ、とつくづく思わされますな。

いや〜ぁ、日本映画ってイイでしょう。 まあもっともっと喋っていたいのでありますが「もういい加減で、まとめろよ!」と編集の吉見がうるさいんです。 それではそろそろまとめに入らせて頂きます。

さて、こうして8大スターの誕生と活躍の時期を見てくると戦後日本映画の黄金時代の変遷が浮き彫りになって来るとわたしは思うのですが如何なもんでしょうか? ところで、邦画6社の内で松竹と新東宝が出てきませんな。 要するにこの2社には素晴らしい俳優は沢山いるのですが大スターと云える俳優が戦後育っていないのです。

松竹は溝口健二、小津安二郎、木下恵介などの大監督がずらっと居並ぶ監督重視の会社であり、文芸作品やホームドラマが 中心でどちらかと云うと女優の育つ体質でもあったんですな。 そんな中で昭和20年代後半から30年代初期にかけて活躍し、三羽烏と云われた佐分利信、佐野周二、上原 謙に次ぐ新三羽烏として佐田啓二、高橋貞二、大木 実が登場しますが高橋、佐田が相次いで交通事故死をする不運に遭い二代目三羽烏はこれからと云う時に消滅してしまいます。 そして三代目三羽烏として山本豊三、小坂一也、三上真一郎を売り出すのですが今ひとつ線が細く松竹を背負ってたつスターにはなりきれませんでした。 【写真右:上段から一代目、二代目、三代目】 また松竹にしては異色の川津祐介、山下洵一郎、佐々木功と日活から移籍した津川雅彦によるヌーベルバーグ路線も登場(昭和35年)しますが、これも一時的なもので終わってしまいました。 こうした体質の中にあって松竹に看板スターが現れるのはテレビドラマから生まれた山田洋二監督の「男はつらいよ」の寅さんこと渥美 清の登場(昭和44年)を待たねばなりませんでした。 中心でどちらかと云うと女優の育つ体質でもあったんですな。 そんな中で昭和20年代後半から30年代初期にかけて活躍し、三羽烏と云われた佐分利信、佐野周二、上原 謙に次ぐ新三羽烏として佐田啓二、高橋貞二、大木 実が登場しますが高橋、佐田が相次いで交通事故死をする不運に遭い二代目三羽烏はこれからと云う時に消滅してしまいます。 そして三代目三羽烏として山本豊三、小坂一也、三上真一郎を売り出すのですが今ひとつ線が細く松竹を背負ってたつスターにはなりきれませんでした。 【写真右:上段から一代目、二代目、三代目】 また松竹にしては異色の川津祐介、山下洵一郎、佐々木功と日活から移籍した津川雅彦によるヌーベルバーグ路線も登場(昭和35年)しますが、これも一時的なもので終わってしまいました。 こうした体質の中にあって松竹に看板スターが現れるのはテレビドラマから生まれた山田洋二監督の「男はつらいよ」の寅さんこと渥美 清の登場(昭和44年)を待たねばなりませんでした。

新東宝は戦前には時代劇の大スターが続々登場したのですが戦後はさっぱりであります。東映でのちに売り出す菅原文太と松竹で小津安二郎の「秋刀魚の味」に出演した吉田輝夫そして寺島達夫、高宮敬二の4人で “ハンサム・タワー” と称して売り出そうとしたがパッとしませんでしたな。(この“ハンサム・タワー”は新東宝の倒産により、そのままそっくり昭和36年に松竹に移籍しています。) このほか宇津井健、天知 茂 等がおりますが後年テレビでの活躍の方が印象にあります。 どちらかと云うと戦後の新東宝はお色気路線が中心で前田通子、三原葉子、万里昌代、久保菜穂子、三ツ矢歌子と云った女優さんが大活躍したものであります。(ゴックン。何故か生唾を飲み込んでしまいましたな。 この辺のお話も少々したいのですが、また吉見が「まだか!」とうるさいのです。)

まあそんな訳で戦後日本映画の変遷を映画スターの存在と云う観点から見てゆくと各映画会社の盛衰がそのスターの存在によって如何に左右されたかが伺われるのであります。 それでは、今回はこの辺でお開きとさせて頂きます。 長時間お付き合い有難うございました。 店主 (2001.12.02)

←トップページへ戻る “店主のくりごと”第6回へ

付録

「年度別八大スター出演リスト1956-65」〔各年5作品のみ記載〕

【◎印は主演シリーズの第一作目、( )内数字は同年のシリーズ本数、★印はデビュー作品、●印は転機・注目作品】

| 年度 |

東映 |

日活 |

大映 |

東宝 |

| 中村錦之助 |

高倉 健 |

石原裕次郎 |

小林 旭 |

市川雷蔵 |

勝 新太郎 |

三船敏郎 |

加山雄三 |

1956

S.31 |

晴姿一番纏 |

◎電光空手打ち |

★太陽の季節 |

★飢える魂 |

花の渡り鳥 |

まらそん侍 |

決闘巌流島 |

ー |

| ◎獅子丸一平(3本) |

◎大学の石松(3本) |

狂った果実 |

ー |

浅太郎鴉 |

怪猫五十三次 |

黒帯三四郎 |

ー |

| ◎ヒマラヤの魔王(3本) |

夕日と拳銃 |

●乳母車 |

ー |

花頭巾(正・続篇) |

花頭巾 |

暗黒街 |

ー |

| 紅だすき素浪人 |

流星空手打ち |

地底の歌 |

ー |

人肌蜘蛛 |

不知火奉行 |

妻の心 |

ー |

| ◎七つの誓い第一部 |

拳銃を捨てろ |

月蝕 |

ー |

月形半平太 |

新平家物語 |

囚人船 |

ー |

| 本数 |

15本 |

11本 |

6本 |

1本 |

13本 |

14本 |

7本 |

ー |

1957

S.32 |

●任侠清水港 |

◎喧嘩社員 |

勝利者 |

川上哲治物語 |

朱雀門 |

大阪物語 |

蜘蛛巣城 |

ー |

| ◎七つの誓い(2本) |

無敵社員 |

幕末太陽伝 |

孤独の人 |

源氏物語・浮舟 |

大江戸人気男 |

嵐の中の男 |

ー |

| ◎源氏九郎颯爽記(第一部) |

大学の石松 |

鷲と鷹 |

殺したのは誰だ |

弥太郎笠 |

怪猫夜泣き沼 |

柳生武芸帳 |

ー |

| 大菩薩峠(第一部) |

霧の町 |

俺は待ってるぜ |

幕末太陽伝 |

鳴門秘帖 |

森の石松 |

危険な英雄 |

ー |

| ゆうれい船(前・后篇) |

血まみれの決闘 |

嵐を呼ぶ男 |

青春の冒険 |

桃太郎侍 |

不知火頭巾 |

どん底 |

ー |

| 本数 |

12本 |

10本 |

9本 |

9本 |

10本 |

12本 |

7本 |

ー |

| 1958 S.33 |

おしどり駕籠 |

台風息子 (2本) |

錆びたナイフ |

夜霧の第二国道 |

遊侠五人男 |

遊侠五人男 |

柳生武芸帳 |

ー |

| ◎一心太助(2本) |

美空ひばり共演 作品5本 |

陽のあたる坂道 |

錆びたナイフ |

忠臣蔵 |

おけさ鴉 |

無法松の一生 |

ー |

| 風と女と旅鴉 |

非常線 |

明日は明日の風が吹く |

霧の中の男 |

●炎上 |

怪猫呪いの壁 |

東京の休日 |

ー |

| 遠州森の石松 |

十三の魔王 |

赤い波止場 |

絶唱 |

◎濡れ髪剣法(濡れ髪シリーズ) |

花の遊侠伝 |

人生劇場・青春篇 |

ー |

| ◎殿様弥次喜多 |

森と湖のまつり |

紅の翼 |

完全な遊戯 |

◎弁天小僧(歌舞伎シリーズ) |

弁天小僧 |

隠し砦の三悪人 |

ー |

| 本数 |

12本 |

13本 |

9本 |

10本 |

14本 |

13本 |

6本 |

ー |

1959

S.34 |

忠臣蔵 |

無法街の野郎ども |

若い川の流れ |

女を忘れろ |

若き日の信長 |

次郎長富士 |

暗黒街の顔役 |

ー |

| 美男城 |

旋風家族 |

山と谷と雲 |

爆薬に火をつけろ |

お嬢吉三(歌舞伎シリーズ) |

鉄火牡丹 |

或る剣豪の生涯 |

ー |

| 独眼竜正宗 |

黒い指の男 |

世界を賭ける恋 |

●南国土佐を後にして |

次郎長富士 |

薄桜記 |

戦国群盗伝 |

ー |

| ●浪花の恋の物語 |

獣の通る道 |

男なら夢を見ろ |

◎銀座旋風児(2ほん) |

濡れ髪シリーズ(2本) |

初春狸御殿 |

独立愚連隊 |

ー |

| 風雲児織田信長 |

静かなる凶弾 |

清水の暴れん坊 |

◎ギターを持った渡り鳥 |

薄桜記 |

関の弥太っぺ |

日本誕生 |

ー |

| 本数 |

12本 |

10本 |

10本 |

13本 |

14本 |

12本 |

5本 |

ー |

| 1960 S.35 |

任侠中仙道 |

◎万年太郎(2本) |

鉄火場の風 |

渡り鳥シリーズ(4本) |

二人の武蔵 |

二人の武蔵 |

暗黒街の対決 |

★男対男 |

| 弥太郎笠 |

べらんめえ芸者(2本) |

あじさいの歌 |

銀座旋風児(1本) |

ぼんち |

よさこい三度笠 |

国定忠治 |

独立愚連隊西へ |

| 親鸞(正・続) |

大いなる旅路 |

喧嘩太郎 |

◎海から来た流れ者(4本) |

歌行燈 |

大江山酒天童子 |

太平洋の嵐 |

ー |

| 森の石松鬼より恐い |

殴りこみ艦隊 |

やくざ先生 |

やくざの詩 |

切られ与三郎(歌舞伎シリーズ) |

続・次郎長富士 |

男対男 |

ー |

| ◎若き日の次郎長 |

男ならやってみろ |

闘牛に賭ける男 |

◎東京の暴れん坊 |

大菩薩峠(1部・2部) |

●不知火検校 |

悪い奴ほどよく眠る |

ー |

| 本数 |

9本 |

10本 |

9本 |

12本 |

11本 |

12本 |

6本 |

2本 |

1961

S.36 |

家光と彦左と一心太助 |

万年太郎(2本) |

街から街へつむじ風 |

渡り鳥シリーズ(2本) |

濡れ髪シリーズ(1本) |

花くらべ狸道中 |

大阪城物語 |

暗黒街の弾痕 |

| 赤穂浪士 |

べらんめえ芸者(3本) |

あいつと私 |

銀座旋風児(1本) |

好色一代男 |

みだれ髪 |

続・サラリーマン忠臣蔵 |

東から来た男 |

| ◎宮本武蔵(第一部) |

魚河岸の石松 |

堂堂たる人生 |

風に逆らう流れ者 |

大菩薩峠(完結篇) |

喧嘩富士 |

用心棒 |

顔役暁に死す |

| 東海一の若親分 |

◎花と嵐とギャング |

アラブの嵐 |

でかんしょ風来坊 |

沓掛時次郎 |

ドドンパ酔虎伝 |

ゲンと不動明王 |

◎大学の若大将 |

| 江戸っ子繁盛記 |

悪魔の手毬唄 |

ー |

黒い傷あとのブルース |

新源氏物語 |

◎悪名 2本 |

価値ある男 |

二人の息子 |

| 本数 |

6本 |

10本 |

4本 |

12本 |

12本 |

12本 |

5本 |

8本 |

1962

S.37 |

反逆児 |

美空ひばり共演 作品4本 |

銀座の鯉の物語 |

渡り鳥シリーズ(2本) |

破戒 |

鉄砲安の生涯 |

椿三十郎 |

椿三十郎 |

| 瞼の母 |

恋と太陽とギャング |

零戦黒雲一家 |

さすらい |

中山七里 |

◎座頭市物語(2本) |

どぶろくの辰 |

若大将シリーズ2本 |

| 千姫と秀頼 |

暗黒街最後の日 |

若い人 |

夢がいっぱい暴れん坊 |

斬る |

悪名 (2本) |

忠臣蔵 |

紅の空 |

| ちいさこべ |

東京アンタッチャブル |

金門島にかける橋 |

惜別の歌 |

剣に賭ける |

鯨神 |

ー |

どぶ鼠作戦 |

| 宮本武蔵(第二部) |

裏切り者は地獄だぜ |

花と竜 |

帰って来た旋風児 |

◎忍びの者(忍びの者シリーズ) |

秦・始皇帝 |

ー |

忠臣蔵 |

| 本数 |

7本 |

13本 |

8本 |

9本 |

12本 |

13本 |

3本 |

8本 |

1963

S.38 |

勢揃い東海道 |

ギャング・シリーズ2本 |

何か面白いことないか |

◎波止場の賭博師 |

新撰組始末記 |

悪名 (4本) |

太平洋の嵐 |

太平洋の翼 |

| 武士道残酷物語 |

暴力街 |

太陽への脱出 |

暴れん坊 (2本) |

忍びの者シリーズ(2本) |

座頭市(3本) |

天国と地獄 |

戦国野郎 |

| 真田風雲録 |

●人生劇場 飛車角 |

夜霧のブルース |

銀座無頼帖 |

◎眠狂四郎殺法帖 |

破れ傘長庵 |

五十万人の遺産 |

青島要塞爆撃命令 |

| 宮本武蔵(第三部) |

宮本武蔵二刀流開眼 |

太平洋ひとりぼっち |

関東遊侠伝 |

雪之丞変化 |

雑兵物語 |

大盗賊 |

ハワイの若大将 |

| 関の彌太っぺ |

恐喝 |

ー |

関東無宿 |

影を斬る |

ど根性一代 |

ー |

太陽は呼んでいる |

| 本数 |

6本 |

11本 |

4本 |

8本 |

11本 |

11本 |

4本 |

6本 |

1964

S.39 |

宮本武蔵(第四部) |

宮本武蔵 |

赤いハンカチ |

賭博師シリーズ (3本) |

眠狂四郎シリーズ(3本) |

◎ど根性物語(2本) |

士魂魔道 大竜巻 |

乱れる |

| 鮫 |

ジャコ萬と鉄 |

夕陽の丘 |

さぶ |

忍びのものシリーズ(2本) |

座頭市(4本) |

ー |

恐怖の時間 |

| 日本侠客伝 |

ならず者 |

鉄火場破り |

東海遊侠伝 |

剣 |

◎駿河遊侠伝(2本) |

ー |

ー |

| 仇討 |

◎日本侠客伝 |

殺人者を消せ |

花と怒涛 |

無宿者 |

悪名太鼓 |

ー |

ー |

| ー |

いれずみ突撃隊 |

敗れざるもの |

俺たちの血が許さない |

博徒ざむらい |

乞食大将 |

ー |

ー |

| 本数 |

4本 |

8本 |

6本 |

8本 |

9本 |

11本 |

1本 |

2本 |

1965

S.40 |

徳川家康 |

日本侠客伝シリーズ2本 |

城取り |

賭博師シリーズ(3本) |

眠り狂四郎シリーズ2本) |

駿河遊侠伝 |

侍 |

赤ひげ |

| 冷飯とおさんとちゃん |

◎網走番外地シリーズ4本 |

青春とはなんだ |

流れ者の群れ |

◎若親分(同シリーズ2本) |

◎兵隊やくざ(2本) |

赤ひげ |

姿三四郎 |

| 股旅・三人やくざ |

◎昭和残侠伝 |

泣かせるぜ |

三匹の野良犬 |

忍びの者シリーズ(1本) |

座頭市(3本) |

姿三四郎 |

海の若大将 |

| 宮本武蔵(第五部) |

飢餓海峡 |

素晴らしきヒコーキ野郎 |

ダイスで殺せ |

◎新鞍馬天狗(同シリーズ2本) |

悪名 (2本) |

太平洋奇跡の作戦キスカ |

戦場に流れる歌 |

| 花と龍 |

宮本武蔵 |

赤い谷間の決斗 |

野郎に国境はない |

剣鬼 |

無法松の一生 |

血と砂 |

エレキの若大将 |

| 本数 |

5本 |

10本 |

5本 |

9本 |

9本 |

12本 |

6本 |

5本 |

←トップページへ戻る “店主のくりごと”のトップへ “店主のくりごと”第6回へ | ![]()